『市政概要』にみる企画調整局業務の変遷 Chronological history of the Planning and Coordination Bureau's yearly works result

横浜市役所ではかつて毎年、各局業務の遂行状況をとりまとめた『市政概要』を発行していました。あくまでも概要で、詳細な内容はそれからは読み取れないのですが、局の「公式見解」として読み解くことで意味があります。1968年度の企画調整室発足から1977年度の実質、田村をトップにした企画調整局廃止までの業務内容を表にしました。

Yokohama City Hall used to publish the City Administration Summary every year, which summarised the status of each bureau's operations. The table below shows the work of the Planning and Coordination Office from its establishment in 1968 to the abolition of the Planning and Coordination Office in 1977, which was headed by Tamura.

田村明の最終講義(音声データ)Tamura's final recording in 2009 before his death in January 2010

真矢正弘代表が主催する「横浜田村塾」は、長年田村明を囲む市民の勉強会として横浜で活動してきた。生前の田村を囲む最後の会が2009年12月17日、田村が住む横浜市港北区菊名のマンション集会場で開催された。その最後の田村の録音データである。

金田孝之氏ヒアリング記録 Hearing record of Takayuki Kaneda, ex-deputy mayor of Yokohama city

金田孝之(かねだたかゆき)氏は、田村明イズムを体現する豪快な人物である。1970年京都大学大学院で土木工学を学び、自分が活躍できる場を求めて横浜市に入った。港湾部門から企画調整を経て、田村明のまちづくり哲学を学び自分なりに昇華させ、最後は中田市政で副市長を務める。途中、港湾開発協力でエジプトに赴任した。決して人に媚びず、信念を貫くことを信条としていた、とみる。(文責:田口俊夫)

Takayuki Kaneda is a dynamic person who embodies the Akira Tamura-ism: in 1970, he studied civil engineering at Kyoto University's Graduate School and joined the City of Yokohama in search of a place where he could make a difference. After working in the port department and then in planning and coordination bureau, he learnt Akira Tamura's philosophy of urban development and management and sublimated it in his own way, eventually serving as deputy mayor in Nakata's administration. On the way, he was posted to Egypt for port development cooperation. He presumably never flattered with others, but always held on to his convictions. (written by Toshio Taguchi)

田口俊夫ヒアリング記録 Hearing record of Toshio Taguchi, ex-urban designer of Yokohama city

横浜市飛鳥田市政において、田村明を中心として展開した「企画調整」について検証する。そんな研究活動をこれまで続けてくるなかで、徐々に制度や組織のあり方(もちろんそれ自体は重要だけれども)よりもっと個人に注目すべきではないかと考えるようになってきました。そうした関心から2023年2月9日にオンラインで田口さんに聞き取りを行いました。

田村明というと、しばしば「都市デザイン行政」と結びつけられて論じられることがあります。しかしそれを動かすための背後の動きについてはこれまで十分に検証されてきたとはいえません。今回のヒアリングはまずその部分に踏み込むと共に、より漠然と、飛鳥田時代からその後の時代における市役所の「仕事」とは何かということについて考えてみたいという狙いがありました。この研究課題については今後も取り組んでいきます。

なおこれはおそらく研究には関係のない個人的な感想ですが、もちろん上述の目的はあるものの、共に研究している田口さんの生きてきた軌跡について話を伺えてとても良かったと思っています。実は数年前、私がNPOの正会員になった直後くらいに話を伺ったことがあったのですが、横浜のこと、(研究上の田村明ではなく)田村明さんのこと、またまちづくりの話など、以前よりも色々と知るようになってから話を聞いてみると、ひとつひとつの事柄をより立体的なものとして受け止められた気がしています。私自身会員のひとりとして、横浜で田村明の名前を冠したNPO活動を続ける意義について考えた時間でもありました。ヒアリングの最後の方で語られた不完全燃焼という言葉。私自身もそんな思いがどこかにあります。また改めて田口さんの話も聞きたいと思いますし、研究活動の中で出会った人たちの声にも更に耳を傾けたい思いを強くしています。(文責:青木淳弘)

横浜市政策局政策課ヒアリング記録 Hearing record of the City Policy Bureau

横浜市役所の企画調整機能について、政策局政策課にお聞きした。飛鳥田・田村時代に作られたその「機能」は果たして今も存在するのか、又はしないのか。でも、そもそも「企画調整機能」とは何か、そして如何なる行政ニーズ(又は市民ニーズ)に応じて存在したのか、又はするのか、を共通言語で明らかにしないといけない。ただし、それは極めて難しいことを、このヒアリングを通じて感じることになる。

いまも、我々が飛鳥田・田村時代の企画調整機能を明確化できないなかで、現役の市役所職員に向かって自治体組織の横つなぎ機能や自立・主体性などを論じても空虚な感じがする。彼らから、目の前の現実の課題に向かって、自治体内部や外部機関との「調整」はやってます・・・と言われると、それを検証する方法がない。市長の存在をいち市民として感じることができないなかで、首長のリーダーシップといっても、これも空虚な言葉に止まる。

さて、読者の皆さんは、このヒアリング記録から何をどう読み取るでしょうか。その感想を聞きたいと願っています。(文責:田口俊夫)

We asked the Policy Division of the City Policy Bureau about the planning and coordination function of Yokohama City Government. Does this 'function', which was created during the Asukata/Tamura era (1968 to 1978), still maintains its existence, or not? But to begin with, we need to clarify in a common language what the 'planning and coordination function' is, and in what administrative needs (or citizen needs) it existed or does exist. However, this is an extremely difficult task, as we have seen through this hearing.

Even now, when we are unable to clarify the planning and coordination functions, it feels meaningless to discuss their horizontal linkage functions, and autonomy of municipality with the current administrative staff. When they tell us that they are doing a task of coordination within the municipality and with external institutions with regard to the real issues at hand, there is no way to verify this. While the mayor's presence cannot be felt near as one of citizens, even if we speak of the leadership of the chief executive, this connotes nothing.

So, what do you, the readers, address the administrative situation from this hearing record? We hope to hear your impressions. By Toshio Taguchi

田村の企画調整機能とは Tamura's definition of Planning & Coordination System

田村によれば、「企画調整部門の役割は、自治体が主体性をもち、地域に密着した市民の側から総合的で創造的な政策を立案し、かつ実践につなげてゆくためのシクミとして機能することである」そのための必要な機能として、「第一に自治体全体を戦略的に動かしてゆける機能である。第二に、企画調整部門のもっとも重要な機能は自治体の組織や機能を総合化し、全体の力を矛盾なく行動できるようにする機能である」としている。(田村明編著,自治体の政策形成・シリーズ自治を創る12,学陽書房、1989.9.1, p.159)

そのため、企画調整の実践に際しては、「調整とは、全市で問題にするべきことについては、これまで縦割りに自分の城を守っている市の各部局に積極的に介入することを意味する。各部局は、素人が口だすなと、国の指令以外を極度に拒否していた。これでは素人である市民は置き去りで、専門部署の独りよがりになる。そこであえて役所の牙城に立ち入ることが必要だ。当然に強い反発が予想しなければならない。」とまで述べた。(田村明, 田村明の闘い, 学芸出版社, 2006.12.10, p.101)

企画調整室誕生による依頼通達 Ordering request for PCD management

庁内報 No.2 1968年5月15日 編集:庁内報編集委員会、発行:横浜市市民局相談部広報課

企画調整室設置にかかる事務の取扱いについて(依頼通達)

さる4月5日付けの機構改革に伴い、企画調整室が設置されたが、その趣旨は、本市の重要事項の企画・調整及び進行管理を円滑に行なうことにあるので、具体的な事務処理について、つぎのように貴局の職員に徹底されたい。

記

1. 本市に関係ある重要事項、事業及び会議並びに二局以上にまたがる事業等で調整の必要があるものは、すみやかに企画調整室(企画調整部)に連絡、協議すること。また、これらの事業等に関する方針決定等、重要な文書の処理については必ず企画調整室(企画調整部)に合議すること。なお、首脳部会議の開催については、昭和42年9月23日付け総務第24号の通達を変更して、今後企画調整室(企画調整部)を経由すること。

2. 六つの基幹事業を含む重要事業計画については、進行上のポイントごとに、できるだけ早期に企画調整室(企画調整部)と事前調整を行なうこと。進行上のポイントとは、たとえば、上記事業の重要な方針決定、または変更、企画立案、計画策定、対外折衝および委託調整等をいう。

3. 企画調整室で企画した計画および企画調整室を経由する対外関係事務等について、必要のつど関係局において計画の立案、検討、調査、資料の作成等の分担をすること。

4. 上記諸点のほか、とくに公共投資の誘因になると思われる事項については、すみやかに企画調整室(企画調整部)に連絡し、調整をはかること。

以上

田村明の描く企画調整機能 Planning and Coordination System by Akira Tamura

下記の図は、田村明の博士論文(東京大学、宅地開発と指導要綱、1980)に掲載されたものをコンピュータで書き起こしたものです(田口2020)。田村が意図した「企画調整機能」を表しています。

田村の企画調整機能の廃止 Abolition of Tamura's Planning & Coordination System

いま、当NPO会員と外部の研究者の方々と、「企画調整機能」についての研究会を立ち上げようとしている。田村明がつくった企画調整室は、縦割り組織を横につなぎ総合的な都市経営を可能にする要となっていた。物的な都市づくり面はほぼ解明されつつあるのだが、社会計画に係わるソフト分野での役割分析がまだ不十分である。企画調整室には、政治参謀の鳴海正泰、社会調査の松本得三、そして都市づくりの田村明が飛鳥田一雄市長を支え存在していた。1968年につくられた企画調整室は、田村の左遷により実質1978年に終焉を迎える。田村は1981年に横浜市を辞するのだが、翌年1982年、細郷道一市政(1978/1990)は「企画調整局解体」を宣言する。以下は、全市職員向けに配布される庁内報(隔月で発行された職員向け新聞)のコラム「標的」に記載されたものである。当時、1982年7月の国連ESCAPとの共催による都市づくりYLAPの国際会議中に発表された。国際会議の事務局一員として「企画調整機能」を世界に発信しようとしていた筆者(企画調整局都市デザイン担当)は、おおいに困惑し、かつ残念に感じた。ただし、「企画調整機能」の解釈が曖昧で、文中に「当初予定された企画調整機能をこえて…」があるが、では、その当初予定された企画調整機能とは何か、が述べられていない。恐らく、コラム担当者も分かっていなかったのだろうか…。(田口俊夫)

I'm about to launch a study group on the "planning and coordination function" with members of this NPO and outside researchers. The Planning and Coordination Office, created by Akira Tamura, was the key to connecting vertically divided organizations horizontally and enabling comprehensive urban management. The physical aspects of urban development are almost fully investigated, but the role of the soft aspects of social planning is still inadequately analyzed. The Planning and Coordination Office was staffed by Masayasu Narumi (political advisor), Tokuzo Matsumoto (social research expert), and Akira Tamura (urban planner), all of whom supported Mayor Kazuo Asukada. Tamura resigned from Yokohama City in 1981, and the following year, in 1982, the city administration of Michikazu Saigo (1978/1990) announced the dismantling of the Planning and Coordination Bureau. The following was written in the column "Target" in the City Bulletin (a bi-monthly newspaper) distributed to all city employees. This action to dismantling was announced during the International Conference on Urban Development YLAP, co-hosted by the United Nations ESCAP in July 1982. As a member of the secretariat of the international conference, I (in charge of urban design in the Planning and Coordination Bureau), who was trying to convey the "planning and coordination function" to the world, was very much puzzled and disappointed. However, the interpretation of the "planning and coordination function" on this column is ambiguous, and its sentence "beyond the originally planned planning and coordination function..." does not say what the originally planned planning and coordination function is. Perhaps the writer in charge of the column didn't know what he was talking about...(Toshio Taguchi)

よこはま庁内報 No.267 1982年7月号(6月20日発行)全職員配布

編集:庁内報編集委員会 発行:横浜市市民局市民活動部広報課

標的:企画財政局に期待する

▼今回の機構改革で、企画財政局が創設された。埼玉県にその例がある程度で、指定市ではもちろんはじめての組織である。市政の基本にかかわる企画調整機能と財政機能をあわせ持ち、トップマネジメントを補佐するというユニークな局の誕生であり、これに伴って、企画調整局及び財政局の二局が廃止された。これは実質的な一局削減であり、行革の要請にも応えたものとなった▼新局の発足に伴い、具体的な業務の範囲や、他の局区との関係はどうなるのかなど、職員の間でも関心をよんでいるが、細郷市長が、企画財政局を創設した狙いは、大きく次の二点に集約できるものと考えられる。その一つは、企画調整機能の純化と各局区との機能分担であり、もう一つは、ダイナミックな財政運営への期待である▼これまでの企画調整局は、当初予定された企画調整機能をこえて、実質的な事業実施へも一歩ふみ込んだ形で現在に至っている。ことの功罪は別として、これにより、事業局との機能分担の範囲が不明確になり、また、ややもすれば、事業局における創意工夫の意欲を萎えさせる面も生じていたことはいなめない。これまで、市の全機能をあげてその策定に取り組んできた「よこはま21世紀プラン」も実施の段階に入ったのを機会に、改めて企画調整部門の任務を本来の企画調整機能に立ちかえらせ、21世紀プランの進行管理とともに、市政の基本方向を誤りなくリードする役割を担うものとされたことは、誠に時期にかなうものといえよう。これにより、具体的な事業の企画と実施は、担当局の責任と創意工夫によって行われるが、改めて現局における企画能力の向上が求められるとともに、職員のやる気を起すよい機会になるものと思われる▼一方、よこはま21世紀プランに盛られた事業を着実に実行して行くためには、それなりの財源が必要であるが、世界的な低成長期に入った現在、これからの財政運営には、将来を見通した積極的な取組みと、情勢の変化に素早く対応する柔軟な姿勢が必要になる。その意味で、財政運営にも企画機能に求められている的確な洞察力と健全なバランス感覚が必要であり、そのためには、既存の財政機能の枠を乗りこえ、企画調整部門と財政部門がお互いに長短を補いあい知恵を出しあうことが求められるのであり、新局が成功するかどうかの一つは、企画、財政の両部門がセクトにとらわれることなく、混然一体となって力を発揮するかどうかにあるといってよい▼企画財政局の誕生は、職員ひとしく注目しているところであり、人事異動も終了した現在、いち早く体制を整え、その優れた指導性を発揮してほしいものである。

Yokohama City Hall Bulletin No.267, July 1982 (issued on June 20), distributed to all city employees

Edited by: Agency Bulletin Editorial Committee Published by: Public Relations Section, Civic Engagement Department, Civic Affairs Bureau, Yokohama City

Target: Expectations for the New Planning and Finance Bureau

As part of the recent organizational reform, the Planning and Finance Bureau was established. Actually, this is the first organization of its kind in a designated city, with the only example being in Saitama Prefecture. This is a unique bureau that will have both the planning and coordination functions, which are fundamental to city administration, and the financial functions, and will assist top management. With the establishment of the new bureau, there has been a lot of concerns among the administrative staff as to the specific scope of its work and how it will relate to the other bureaus and districts, but I believe that Mayor Saigo's aim in creating the Planning and Finance Bureau can be summed up in the following two points. One is the purification of the planning and coordination functions and the sharing of functions with each bureau and district, and the other is the expectation of dynamic financial management. The Planning and Coordination Bureau so far has gone beyond the originally planned planning and coordination functions and has now taken a step further into the actual implementation of projects. Aside from the merits and demerits of this move, it has made the scope of the division of functions between the Planning and Coordination Bureau and the other Bureaus unclear, and in some ways it has discouraged creativity and ingenuity in the other Bureaus. As the "Yokohama 21st Century Plan," which the city has been working on with all its functions, enters the implementation stage, the Planning and Coordination Department has taken the opportunity to reassert its original planning and coordination function, and has been assigned the role of managing the progress of the 21st Century Plan and leading the basic direction of the city government without error. It is truly a timely move. The planning and implementation of specific projects will be the responsibility and ingenuity of the bureaus in charge, and this will provide a good opportunity to motivate the staff as well as to improve the planning ability of the current bureaus. On the other hand, in order to steadily carry out the projects outlined in the Yokohama 21st Century Plan, adequate financial resources are needed, and as we enter a period of low economic growth worldwide, fiscal management in the future will require proactive efforts that look to the future and a flexible stance that can respond quickly to changing circumstances. In this sense, fiscal management also requires the precise insights and sound sense of balance that are required of the planning function, and this requires that the planning and coordination departments and the fiscal department overcome the sectionalism of their existing fiscal functions and complement each other's strengths and weaknesses and pool their wisdom. One of the factors that will determine the success of the new bureau is whether or not the planning, coordination, and finance departments can work in unison without being bound by sectionalism. The birth of the planning and finance bureau is attracting the attention of all staff members, and now that the personnel changes have been completed, I hope that the bureau will quickly establish its structure and demonstrate its outstanding leadership.

政治家市長と官僚OB市長 Politician mayor and Bureaucrat mayor

2019年6月24日(月)午後6時~8時

桜木町市民活動支援センター4階セミナールーム2号

講師:南 学

横浜市の首長は人物的におおきく様変わりしてきた。自治体改革を推進した政治家市長・飛鳥田一雄、それをサポートした都市プランナー・田村明に関心をもち市職員となった南学氏は、その後の国家官僚出身の細郷道一と高秀秀信の傍で仕えた後に大学教授に転身する。そして、おおいなる野心をもつ政治家市長・中田宏を担ぎ再び市政に戻ることになる。激動の人生を歩み、更に中田辞職後に追われるように市を去り、いまや行政の効率化を推進するコンサルタントとして全国を飛び回る。その講演内容は刺激的であった。

『横浜市総合計画・1985-市民による新しいまちづくり-』"The Comprehensive Plan of Yokohama City 1985 - A new city making by the citizens", the first comprehensive plan of Yokohama 1985 formulated in 1973 by Tamura's Planning & Coordination Bureau

田村明が室長そして局長を務めた企画調整は、みなとみらいや港北ニュータウンそして宅地開発要綱又はアーバンデザインのような物的計画だけでなく、医療・福祉・文化・環境・公害といった「非物的計画(課題)」についても研究計画し事業化に努めました。その一端が田村明が初めて手掛け1973年12月に刊行された『横浜市総合計画・1985』に表れています。都市づくりとは、物的計画だけでなく「社会計画」が必要なのです、田村のつぶやきが聞こえてきそうです。

Akira Tamura as the director of the Planning and Coordinaiton Bureau had committed not only to phisical planning but also to non-phisical planning as social planning issues such as health care, welfare, culture, and environment protection. You can see part of his commitment on the Comprehensive Plan of Yokohama City 1985 published in 1973 by his Bureau.

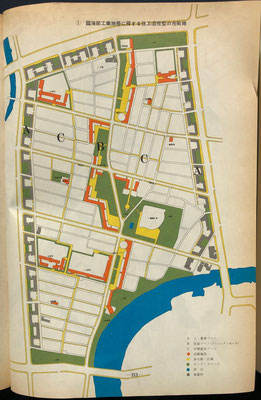

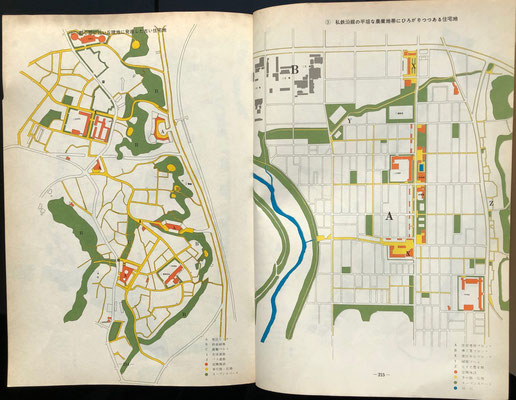

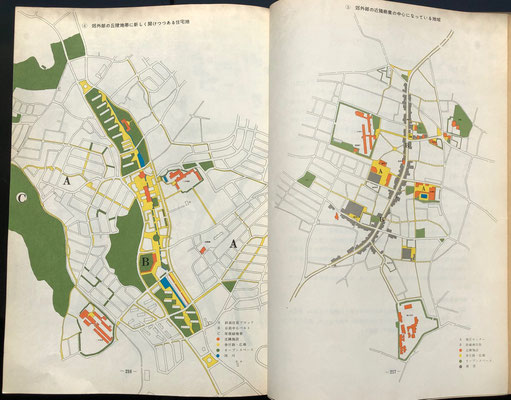

この総合計画書には「新しい街づくりの方向」(p.211/217)として、市内の住宅地を五つの類型に分け、それの改善の方向性が描かれている。実に都市デザイン的な既存住宅地の改修策といえる。歩行者空間を整備し、工場やスプロール住宅と折り合いをつけつつ、少しでも豊かな住環境を作っていこうとする意志がみえる。

①臨海部工業地帯に接する住工混在型の市街地(鶴見区)

②都心部に近い丘陵地に発達した古い市街地(西区)

③私鉄沿線の平坦な農業地帯にひろがりつつある住宅地(港北区)

④郊外部の丘陵地帯に新しく開けつつある住宅地(旭区)

⑤郊外部の近隣商業の中心になっている地域(戸塚区)

In this comprehensive plan, the city's residential areas are divided into five categories and are described as "the direction of new urban development" (p.211/217). This concept is a typical urban design approach to the renovation of existing residential areas. It shows the will to create a richer living environment by improving pedestrian space, and reconciling with hazardous factories and sprawling housing in those areas.

①Urban area with a mix of residential and industrial areas bordering the industrial area on the waterfront (Tsurumi ward)

②Old urban area developed on the hills near the city center (Nishi-ku)

③A residential area spreading in a flat agricultural area along a private railway line (Kohoku Ward)

④Newly developed residential area in the hilly suburban area (Asahi Ward)

⑤Neighbourhood commercial centre in the suburbs (Totsuka Ward)